йқһз ҙеЈҠи©ҰйЁ“ж©ҹгҒҚгҒ»гӮ“гҒ®жңЁгҖҖпҪһиҶңеҺҡиЁҲпҪһ

йқһз ҙеЈҠи©ҰйЁ“ж©ҹгҒҚгҒ»гӮ“гҒ®жңЁгҖҖпҪһиҶңеҺҡиЁҲпҪһ

гӮЁгғ•гғҶгӮЈгғјгӮЁгӮ№гҒ§гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘйқһз ҙеЈҠи©ҰйЁ“ж©ҹгӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйқһз ҙеЈҠи©ҰйЁ“ж©ҹгҒЁдёҖеҸЈгҒ«иЁҖгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒи©ҰйЁ“дҪ“гӮ„жё¬е®ҡж–№жі•гғ»жё¬е®ҡеҺҹзҗҶгҒҜеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еӨҡгҒҸгҒ®и©ҰйЁ“ж©ҹгӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮЁгғ•гғҶгӮЈгғјгӮЁгӮ№гҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜз”ЈжҘӯз”ЁиЁҲжё¬гғ»з®ЎзҗҶж©ҹеҷЁгҒ®дёӯгҒӢгӮүгҖҒиҶңеҺҡиЁҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷпјҒ

иҶңеҺҡиЁҲгҒ®зӣ®зҡ„

иҶңеҺҡиЁҲгҒЁгҒҜгҖҒиЈҪе“ҒгҒ®иЎЁйқўгҒ«ж–ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒеЎ—иЈ…гӮ„гғЎгғғгӮӯгҒӘгҒ©гҒ®гӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®еҺҡгҒ•пјҲиҶңеҺҡпјүгӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢж©ҹеҷЁгҒ§гҒҷгҖӮ

еЎ—иЈ…гҒҜгҖҒдё»гҒ«зҙ ең°гҒ®дҝқиӯ·гҒЁзҫҺиҰігӮ’зӣ®зҡ„гҒ«ж–ҪгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®еҺҡгҒ•гҒҢдёҚйҒ©еҲҮгҒӘе ҙеҗҲгҖҒзҙ ең°гҒ®йңІеҮәгҒ«гӮҲгӮӢгӮөгғ“гӮ„гҒІгҒіеүІгӮҢгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®е·ҘзЁӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиҶңеҺҡиЁҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰйҒ©еҲҮгҒӘеҺҡгҒ•гҒ§ж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

иҶңеҺҡиЁҲгҒ®зЁ®йЎһпјҲйқһжҺҘи§ҰејҸпјү

иҶңеҺҡгӮ’йқһжҺҘи§ҰгҒ§жё¬е®ҡгҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒҜпјҹ

е…үзҶұж”ҫе°„ејҸгҖҒеҸҚе°„зҺҮеҲҶе…үж–№ејҸгҖҒиӣҚе…үпјёз·ҡејҸгҖҒиөӨеӨ–з·ҡејҸвҖҰгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиҶңеҺҡиЎЁйқўгҒ«и§ҰгӮҢгҒҡгҒ«гҒқгҒ®еҺҡгҒҝгӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…үгҒ®жҖ§иіӘгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгғЎгғӘгғғгғҲгғ»гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзү№й•·гӮ’иҖғгҒҲгҒҰйҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

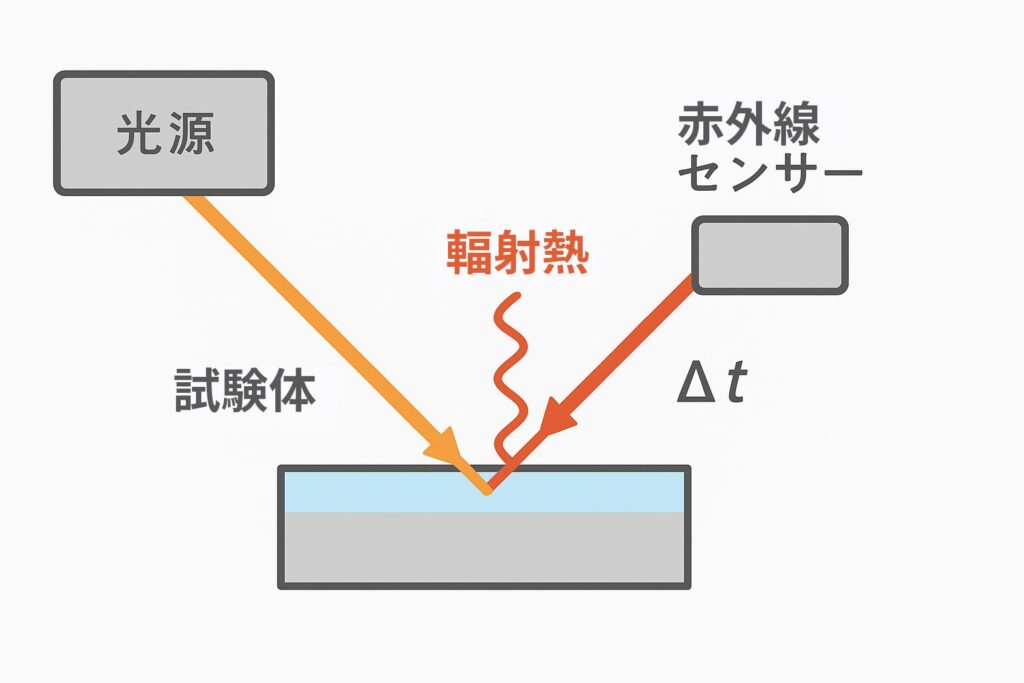

е…үзҶұж”ҫе°„жі•ејҸиҶңеҺҡиЁҲ

е…үзҶұж”ҫе°„жі•пјҲATOпјүгҒ§гҒҜгҖҒз…§е°„гҒ•гӮҢгӮӢиөӨеӨ–з·ҡеҲҶгӮ’еҗ«гӮҖе…үгғ‘гғ«гӮ№пјҲеҸҜиҰ–е…үпјҸгӮӯгӮ»гғҺгғіе…үгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒи©Ұж–ҷгҒ®гӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°еұӨпјҲиЎЁйқўпјүгҒҜгҖҒеҠұиө·зҸҫиұЎгҒ«гӮҲгӮӢзҶұпјҲиөӨеӨ–з·ҡгҒ®зҷәз”ҹпјүгӮ’еёҜгҒігҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҹиј»е°„зҶұгӮ’иөӨеӨ–з·ҡгӮ»гғігӮөгғјгҒ§жҚүгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°еұӨгҒ®еӣәжңүгҒ®зү©жҖ§гҒ«гӮҲгӮҠе‘Ёжіўж•°гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒз…§е°„гҒӢгӮүиј»е°„гҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“пјҲО”tпјүгҒ®иЁҲжё¬гҒҠгӮҲгҒіжј”з®—еҮҰзҗҶгӮ’гҒ—гҒҰиҶңеҺҡеҖӨпјҲОјmпјүгӮ’е°ҺгҒҚеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°еұӨгҒҢи–„гҒ„гҒ»гҒ©з…§е°„гҒӢгӮүиј»е°„гҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“гҒҜзҹӯгҒҸгҖҒеҺҡгҒ„гҒ»гҒ©жҷӮй–“гҒҜй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зү№е®ҡгҒ®зҙ жқҗгӮ„жқҗж–ҷгҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгҒҡгҖҒзҙӣдҪ“гғ»ж¶ІдҪ“гӮӮе•ҸгӮҸгҒҡжё¬е®ҡгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮЁгғ•гғҶгӮЈгғјгӮЁгӮ№гҒ®иЈҪе“ҒгҒ§гҒҜгҖҒе…үзҶұж”ҫе°„ејҸиҶңеҺҡиЁҲгҒ§гҒӮгӮӢгӮігғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјFLEXгӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

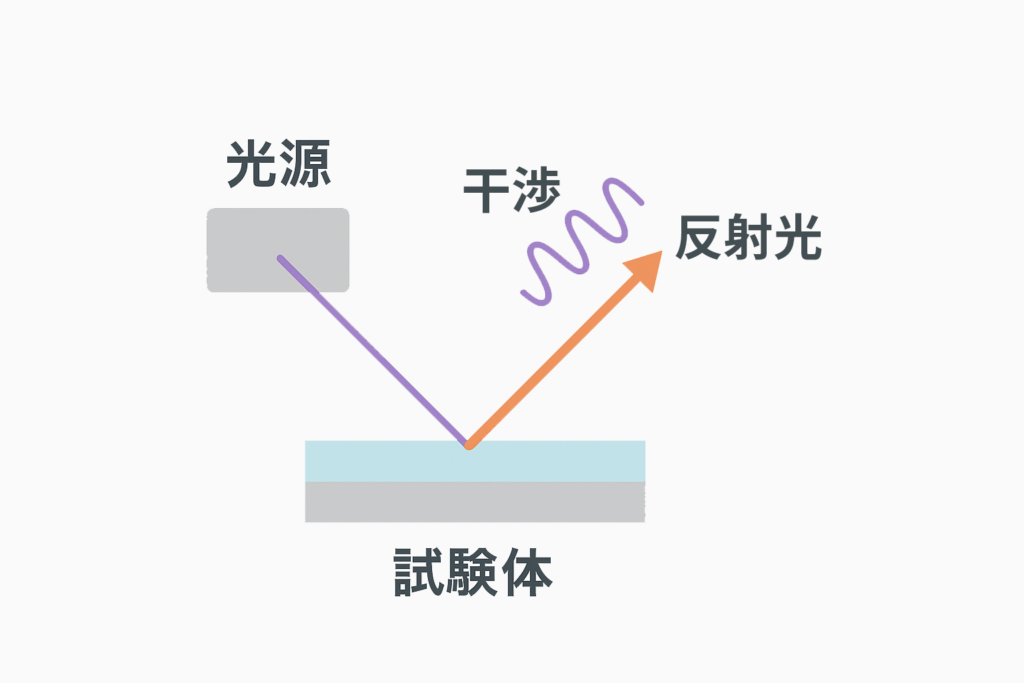

еҸҚе°„зҺҮеҲҶе…үжі•ејҸиҶңеҺҡиЁҲ

еҹәжқҝдёҠгҒ«и–„иҶңгҒҢејөгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢи©ҰйЁ“дҪ“гҒ«е…үгӮ’еҪ“гҒҰгӮӢгҒЁгҖҒиҶңгҒ®иЎЁйқўгҒ§еҸҚе°„гҒҷгӮӢе…үгҒЁиҶңгҒ®еҶ…йғЁгҒ§еұҲжҠҳгҒ—гҒҰеҹәзӣӨиЎЁйқўгҒ§еҸҚе°„гҒҷгӮӢе…үгҒЁгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҸҚе°„гҒ—гҒҹе…үгҒҢйҮҚгҒӘгҒЈгҒҰе№ІжёүгҒ—гҖҒе…үгҒ®дҪҚзӣёй–ўдҝӮгҒ«гӮҲгӮҠжҳҺгӮӢгҒ•гҒҢеҠ з®—гҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒжү“гҒЎж¶ҲгҒ—гҒӮгҒЈгҒҰжҡ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е…үжәҗгҒӢгӮүгҒ®е…үгӮ’еҒҸжіўдҝқжҢҒгғ•гӮЎгӮӨгғҗгҒӢгӮүзҷәгҒ—гҖҒи©ҰйЁ“дҪ“иЎЁйқўгҒ§еҸҚе°„гҒ—гҒҹе…үгӮ’еҶҚеәҰеҸ—е…үгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҲҶе…үеҷЁгҒ§е…үгҒ®е№Іжёү(жіўй•·)гӮ’и§ЈжһҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиҶңеҺҡеҖӨгҒЁгҒ—гҒҰжҸӣз®—гҒ—жё¬е®ҡгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮ

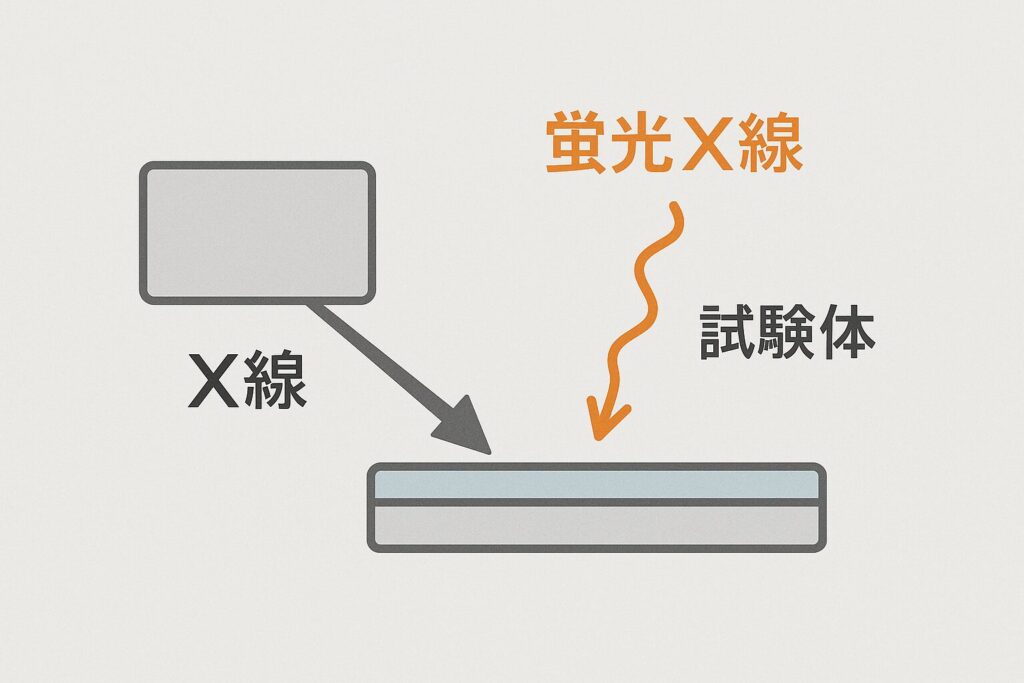

иӣҚе…үпјёз·ҡејҸиҶңеҺҡиЁҲ

зү©иіӘгҒ«Xз·ҡгӮ’з…§е°„гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®зү©иіӘдёӯгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢе…ғзҙ еӣәжңүгҒ®жіўй•·гҒ®дәҢж¬ЎXз·ҡгҒҢж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгҒҹжіўй•·гӮ’иӣҚе…үXз·ҡгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зү©иіӘгҒӢгӮүж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢиӣҚе…үXз·ҡгҒ®йҮҸгҒҜгҖҒзү©иіӘгҒ®дёӯгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢе…ғзҙ гҒ®йҮҸгҒ«дҫқеӯҳгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзҙ ең°гҒ«иў«иҶңгҒҢж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹи©ҰйЁ“дҪ“гҒ§гҒҜиў«иҶңгҒ®еҺҡгҒ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиӣҚе…үXз·ҡгҒ®йҮҸгҒҢеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж—ўгҒ«зҡ®иҶңгҒ®еҺҡгҒ•гҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢи©Ұж–ҷгҒЁжҜ”ијғжё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиў«иҶңгҒ®еҺҡгҒ•гӮ’жӯЈзўәгҒ«жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

иөӨеӨ–з·ҡејҸиҶңеҺҡиЁҲ

жё¬е®ҡеҜҫиұЎгҒ«иөӨеӨ–з·ҡгӮ’з…§е°„гҒ—гҒҰгҖҒйҖҸйҒҺе…үпјҲгҒҫгҒҹгҒҜеҸҚе°„е…үпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮ№гғҡгӮҜгғҲгғ«гӮ’гӮӮгҒЁгҒ«иҶңеҺҡгӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«иөӨеӨ–з·ҡгӮ’з…§е°„гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®зҙ жқҗгҒЁеҺҡгҒ•гҒ«еҝңгҒҳгҒҹзү№е®ҡжіўй•·гҒ®иөӨеӨ–з·ҡеҗёеҸҺзҸҫиұЎгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢзҙ жқҗгҒ®гҖҢеҗёеҸҺзҺҮгҒЁиҶңеҺҡгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҖҚгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒжё¬е®ҡеҜҫиұЎгҒ®иҶңеҺҡгӮ’з®—еҮәгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ«жё¬е®ҡзөҗжһңгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢзҸҫе ҙгҒ§гҒҜгҖҒиҶңеҺҡгҒ®жё¬е®ҡгҒ«зӣҙжҺҘй–ўдҝӮгҒ—гҒӘгҒ„иҰҒеӣ пјҲе…үжәҗгҒ®еӨүеӢ•гҖҒжё¬е®ҡеҜҫиұЎгҒ®иүІгҒ®жҝҒгӮҠгҒӘгҒ©пјүгҒ®еҪұйҹҝгӮ’е°‘гҒӘгҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«3жіўй•·ж–№ејҸгҒҢеӨҡгҒҸжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иҶңеҺҡиЁҲгҒ®зЁ®йЎһпјҲжҺҘи§ҰејҸпјү

дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҖҒгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒҜйқһеёёгҒ«дёҚиҰҸеүҮгҒӘиЎЁйқўгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзЎ¬еҢ–еүҚгҒ®зІүдҪ“еЎ—иЈ…гҒ®иЎЁйқўгҒҜгҒ•гӮүгҒ«зІ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зІ—гҒ•гҒ®зү№жҖ§гҒҜгҖҒеүҚеҮҰзҗҶпјҢеҹәжқҝгҒ®зЁ®йЎһгҒЁзІ—гҒ•пјҢгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®зЁ®йЎһгҒӘгҒ©гҒ®гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиҰҒеӣ гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ

жҺҘи§ҰејҸиҶңеҺҡиЁҲгҒ§гҒҜгҖҒиЎЁйқўй«ҳгҒ•гҒҢз•°гҒӘгӮӢгӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°гҒ®жё¬е®ҡз®ҮжүҖгӮ’еӨҡгҒҸгҒ—гҖҒе№іеқҮеҖӨгӮ’жұӮгӮҒгҒҰжё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

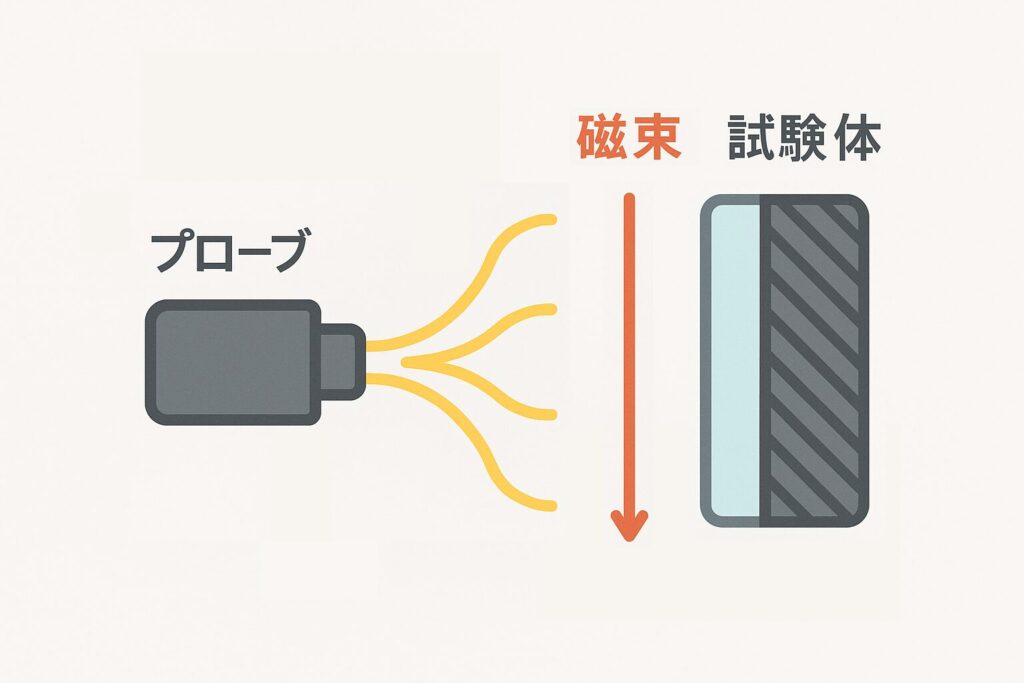

йӣ»зЈҒиӘҳе°ҺејҸиҶңеҺҡиЁҲ

йӣ»зЈҒиҶңеҺҡиЁҲпјҲйӣ»зЈҒиӘҳе°ҺејҸпјүгҒҜгҖҒпј‘ж¬ЎгӮігӮӨгғ«гҒ§зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгҒҹзЈҒжқҹгҒҢ2ж¬ЎгӮігӮӨгғ«гҒ«иӘҳе°ҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҒ®йӣ»жөҒгҒ®еӨүеҢ–гҒӢгӮүиҶңеҺҡгӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зҙ ең°гҒҜйү„гҒӘгҒ©гҒ®зЈҒжҖ§дҪ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиў«иҶңгҒҜжЁ№и„ӮгӮ„гӮўгғ«гғҹгҒӘгҒ©гҒ®йқһзЈҒжҖ§дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жё¬е®ҡеҜҫиұЎгҒ«гғ—гғӯгғјгғ–пјҲжё¬е®ҡз«ҜеӯҗпјүгӮ’жҺҘи§ҰгҒ•гҒӣгҖҒзЈҒзҹігҒҢжҢҒгҒӨгҖҢеј•гҒЈејөгӮӢеҠӣгҖҚгҒ®еј·гҒ•гҒ§зЈҒжқҹеҜҶеәҰгҒҢеӨүеҢ–гҒ—гҖҒйӣ»зЈҒзҹігӮ’жөҒгӮҢгӮӢйӣ»жөҒйҮҸгҒ®еӨүеҢ–гҒӢгӮүиҶңеҺҡгӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

2ж¬ЎгӮігӮӨгғ«гҒҢзЈҒжқҹгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢйҡӣгҒ«гҖҒзҜ„еӣІеҶ…гҒ«зЈҒж°—гӮ’еёҜгҒігӮӢжқҗиіӘпјҲйү„гҒӘгҒ©гҒ®зЈҒжҖ§дҪ“пјүгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁзЈҒжқҹеҲҶеёғгҒ«еӨүеҢ–

CONTACT

еҪ“зӨҫгҒёгҒ®гҒ”зӣёи«Үгғ»гҒҠиҰӢз©ҚгӮҠгғ»гҒ”дҫқй јзӯүгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгӮҲгӮҠгҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ